Siapa para misionaris itu dan mengapa mereka begitu mudah diperalat oleh tentara kolonial?

Para penginjil senantiasa diingatkan bahwa dana RMG berasal dari sumbangan para pendukung dan oleh karena itu mereka diharapkan untuk hidup lebih sederhana daripada penginjil dari serikat penginjilan lainnya. Kebanyakan penginjil bagaimana pun sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Latar belakang sosial mereka sangat bersahaja.

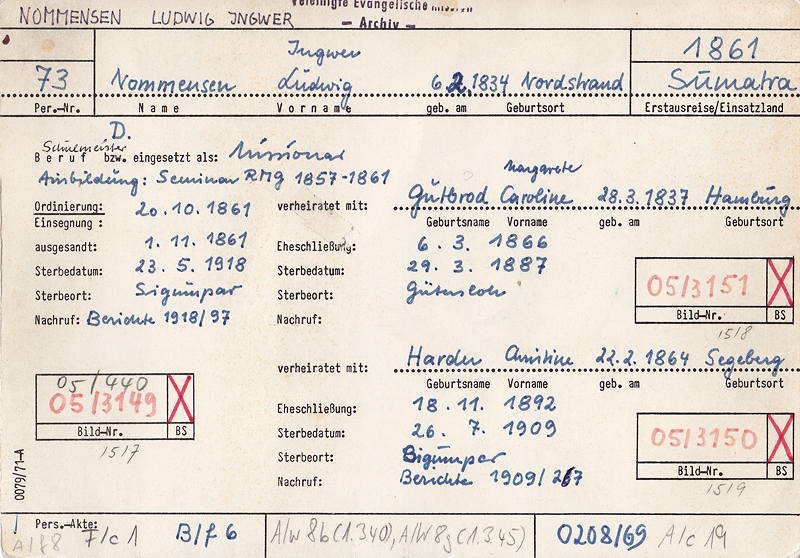

Nommensen misalnya berasal dari sebuah keluarga yang miskin di Nordstrand – sebuah kampung kecil dan terbelakang di daerah Schleswig yang pada tahun kelahiran Nommensen masih menjadi wilayah Denmark: “Saya berasal dari orang tua miskin yang sakit-sakitan, dan dibesarkan dengan roti tanpa isi, hanya pakai garam, dengan kacang dan sup arcis, kentang tanpa lauk, dan bubur gandum”[1]. Ketika berumur tujuh tahun Nommensen memilih menggembala angsa daripada duduk di bangku sekolah, pada usia delapan tahun ia menjadi penggembala domba, pada usia sembilan tahun ia belajar menjadi tukang atap, ketika berumur sepuluh tahun ia menjadi tukang kuda, pada usia sebelas tahun ia menjadi buruh tani, dan sebelum masuk seminaris RMG ia sempat menjadi guru bantu.

[box title=”Ludwig Ingwer Nommensen” style=”default” box_color=”#333333″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]L.I. Nommensen (kadang-kadang namanya juga ditulis I. L. Nommensen) dilahirkan pada 6 Februari 1834 di Nordstrand, wilayah Schleswig yang pada masa itu menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Setelah mengalami kecelakaan ketika berusia 12 tahun ia berjanji akan menjadi penginjil. Ia diterima di seminaris RMG di Wuppertal-Barmen (1857–1861) dan setelah tamat Nommensen langsung pergi ke Belanda untuk naik kapal ke Sumatra bertepatan dengan malam Natal 1861. Di Amsterdam, Nommensen masih sempat belajar bahasa Batak pada H.N. van der Tuuk yang pada saat itu sedang berada di Belanda.L. I. Nommensen umumnya dianggap sebagai salah seorang misionaris yang paling berhasil. Pada tahun kematiannya gereja Batak Toba Huria Kristen Batak Protestant memiliki 500 paroki dengan 180.000 jemaah, 34 pastor (pandita Batak), hampir 800 guru dan lebih dari 2.000 Sintua. Tahun 1940 HKBP menjadi mandiri, 1948 menjadi anggota Dewan Oikumene (Ökumenischer Rat der Kirchen), dan 1952 menjadi anggota Serikat Dunia Luther (Lutheranischer Weltbund). Dengan jumlah jemaah sekitar 2,5 juta HKPB menjadi gereja terbesar di Asia Tenggara. Atas jasanya tahun 1904 Nommensen memperoleh gelar doktor honoris causa dari Universitas Bonn, dan tahun 1911 ia memperoleh penghargaan Kerajaan Belanda dengan menjadi Officier[1] Ordo Oranye-Nassau.

Kini nama Nommensen terlupakan tidak hanya oleh orang Jerman tetapi juga oleh orang Nordstrand sendiri. Padahal Nordstrand merupakan pulau yang teramat kecil dengan hanya 2.257 penduduk. Lema ‘Nordstrand’ di Wikipedia menyebut M.C.Clausen dan P.C. Carstensen sebagai “Putra Putri Pulau [Nordstrand]” dan penulis novel detektif Hannes Nygaard tercatat di bawah “Penduduk Terkenal Nordstrand Lainnya”. Nommensen juga tidak disebut dalam lema ‘Nordstrand’ Wikipedia berbahasa Inggris. Situs resmi Nordstrand juga tidak menyebut Nommensen. Hal itu terutama disebabkan bahwa malahan dalam lingkungan gereja upaya penginjilan sering dianggap sebagai tindakan pemaksaan terhadap bangsa-bangsa “berwarna” dalam konteks imperialisme kolonial.

Dalam Pengakuan Bersalah (Schuldbekenntnis) tertanggal 27-9-1971 secara resmi Vereinigte Evangelische Mission, (VEM) sebagai pengganti RMG mengakui: “Kami terlalu sering menyerah pada godaan bersekongkolan dengan para penguasa sekuler dengan mengorbankan saudara dan saudari pribumi.”[2]

[1] Penghargaan tersebut ada enam tingkatan. Penghargaan yang tertinggi adalah Ridder Grootkruis, diikuti oleh Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder, dan Lid.

[2] “Wir bekennen, daß wir oftmals der Versuchung erlegen sind, mit den weltlichen Machthabern auf Kosten unserer einheimischen Brüder und Schwestern zusammenzuarbeiten”. Dikutip dari majalah Vereinte Evangelische Mission (VEM) In die Welt – für die Welt No. 12/1971, hal. 13).[/box]

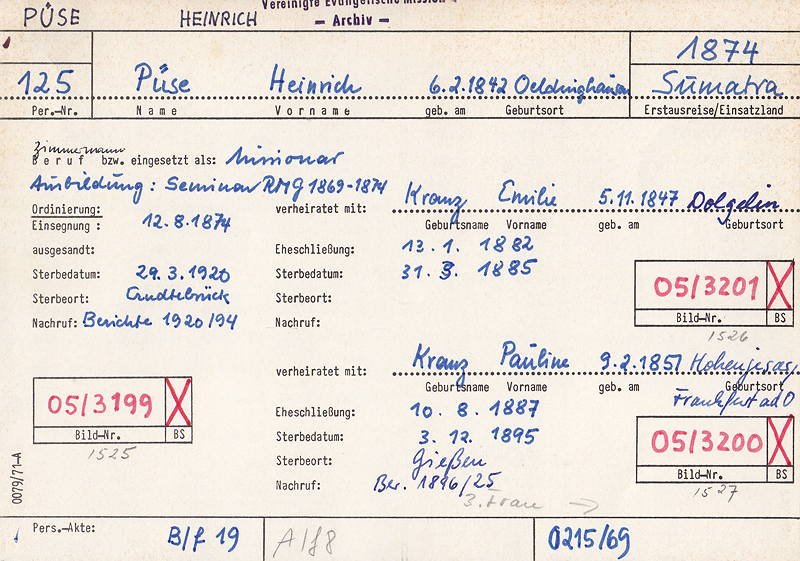

Leipoldt dan Christiansen, teman Nommensen dari Nordstrand, juga sempat menjadi guru bantu. Metzler menjadi Lohgerber (tukang yang mengolah kulit binatang), Mohri menjadi Eisenfabrikarbeiter (buruh pabrik besi), Püse menjadi Zimmermann (tukang bangunan), Klammer dan Simoneit menjadi Schreiner (tukang kayu), Schütz menjadi Anstreicher (tukang cat), Staudte menjadi Drechsler (tukang kayu), dan Heine menjadi Bauer (petani).

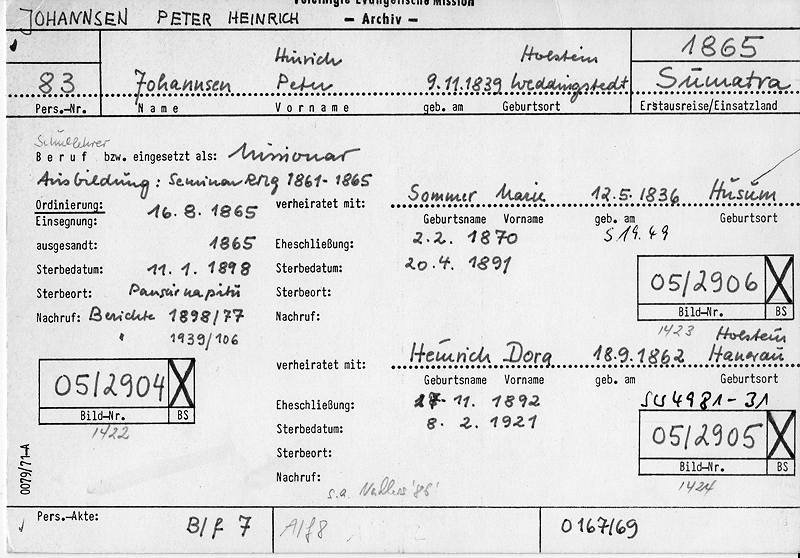

Hanya satu di antara keenam penginjil di Silindung, Johannsen, menjadi guru sekolah sebelum masuk seminaris RMG. August Schreiber berbeda dari semua misionaris lainnya karena hanya ia sendiri yang berpendidikan tinggi. Schreiber juga bukan tamatan seminaris di Barmen melainkan tamatan universitas dengan gelar doktor teologi. Dr. Schreiber menjadi guru di seminaris di Barmen antara tahun 1865-1866 dan 1873-1884 dan mulai tahun 1884 hingga tahun 1903 ia menjadi Inspektor (direktur) RMG.

Betapa susah pun dari segi kenyamanan dan materi kehidupan para misionaris, dibandingkan dengan kehidupan di Jerman status sosial mereka di Sumatra jauh lebih tinggi.[2] (Angerler 1993:56–57)

Seperti Aritonang (1988) menunjukkan dalam bukunya Sejarah Pendidikan Kristen di Tanah Batak maka perjumpaan orang Batak dengan para misionaris bukanlah sebuah perjumpaan antara dua pihak yang sederajat. Betapa rendah pun status sosial para penginjil di tanah airnya Jerman, mereka merasakan dirinya berada jauh di atas orang Batak, baik dari segi status sosial, budaya, agama, mapun ras. Sebagai anak zaman para misionaris RMG percaya pada keunggulan peradaban Eropa, dan pada keunggulan ras putih.

Pada tahun 1878, ketika Silindung dan Toba dianeksasi dalam Perang Toba I, ada enam penginjil di Silindung – Johannsen, Metzler, Mohri, Nommensen, Püse, dan Simoneit. Yang paling tua adalah Nommensen yang ketika itu berumur 43 tahun sementara yang paling muda, Metzler, berumur 30 tahun. Pada waktu mereka mulai pendidikannya untuk menjadi misionaris di seminaris RMG di Barmen, mereka berusia antara 21 (Johannsen) dan 26 tahun (Mohri dan Püse). Sesuai dengan kebiasaan di RMG mereka segera berangkat ke tempat tujuannya setelah mereka tamat seminaris di Barmen dan menerima ordinasi yang hanya berlaku untuk penginjilan pada bangsa non-Kristen. Ketika keenam misionaris itu untuk pertama kali menginjak Tanah Batak mereka berusia antara 26 dan 32 tahun, dan mereka semua belum kawin.

Keputusan untuk menjadi seorang misionaris berarti bahwa mereka akan memasuki kehidupan yang serba berbeda. Rata-rata para misionaris RMG berkebangsaan Jerman yang berangkat ke Sumatra antara 1861 dan 1875 berada di Tanah Batak selama 30 tahun. Mereka memang diharapkan untuk tetap berada di tempat tujuan hingga mencapai usia pensiun.

Satu-satunya misionaris yang dipanggil kembali adalah August Wilhelm Schreiber (sen.) yang dibutuhkan sebagai guru di seminaris Barmen[3].

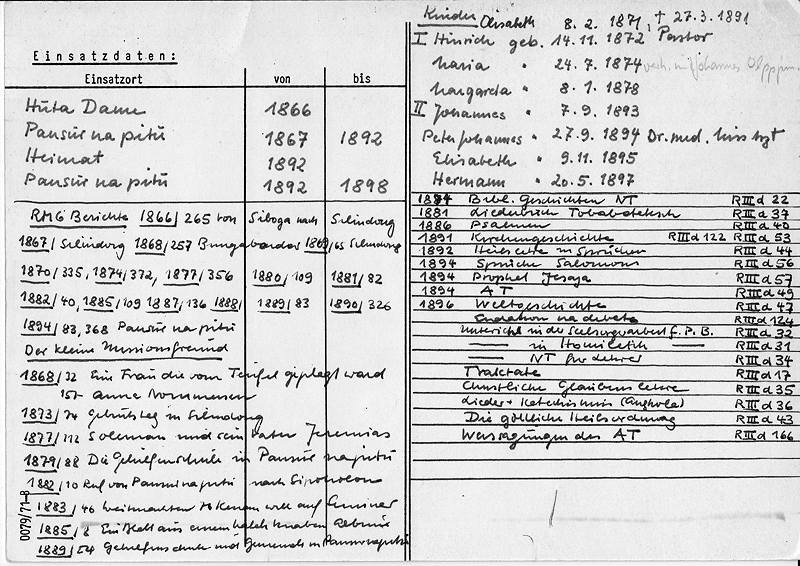

Misionaris yang paling lama tinggal di Tanah Batak adalah L.I. Nommensen yang berdiam di Tanah Batak selama 57 tahun, diikuti oleh H.W. Metzler (49 tahun), A. Mohri (40 tahun), J. Christiansen, serta P. Johannsen (33 tahun). Empat dari 13 misionaris itu malahan menetap di Tanah Batak hingga mereka meninggal. Johannsen meninggal di Pansur na Pitu pada usia 59 tahun, Mohri di Purba pada usia 72 tahun, Nommensen di Sigumpar pada usia 84 tahun, dan Staudte di Sipirok pada usia 39 tahun.

Kebanyakan misionaris memilih masa pensiun di Jerman, tetapi ada juga di antaranya, seperti Nommensen, dan Mohri yang memutuskan untuk tidak kembali ke tanah airnya. Ada pula misionaris yang masih tetap bertugas hingga mencapai usia pensiun dan baru kembali ke Jerman pada usia yang sudah lanjut. Ch. Schütz misalnya baru kembali ke Jerman pada usia 74 tahun, dan H.W. Metzler masih bertugas di Pearaja hingga mencapai umur 78 tahun.

Para misionaris diperbolehkan untuk sekali-sekali pulang ke tanah airnya. Nommensen misalnya empat kali kembali ke Jerman (tahun 1880-81, 1892, 1905, dan 1912) sementara Johannsen, Mohri, dan Simoneit hanya sekali dalam 30 tahun lebih mengambil cuti ke Jerman.

Setelah diutus ke masing-masing wilayah kerjanya para misionaris diwajibkan untuk senantiasa patuh pada pimpinan RMG. Pada semua keputusan yang penting (misalnya meminjam uang, memindahkan lokasi pos penginjilan) para misionaris tidak hanya memerlukan persetujuan daripada misionaris lainnya di wilayah kerjanya tetapi mereka juga membutuhkan izin tertulis dari pimpinan RMG. Mereka yang tidak mematuhi peraturan ini segera diberhentikan.

Tabel – Data Misionaris RMG 1861–1878

| A | B | C | D | E | |

| Asselt, Gerrit von | 1832 | 1856 | 1862 | 1875 | 1910 |

| Betz, Friedrich Wilhelm | 1832 | 1860 | 1858 | 1869 | 1881 |

| Christiansen, Julius | 1844 | 1871 | 1879 | 1906 | 1934 |

| Heine, Carl Wilhelm | 1833 | 1860 | 1866 | 1873 | 1897 |

| Johannsen, Peter | 1839 | 1865 | 1870 | 1898 | |

| Klammer, Johann | 1826 | 1855 | 1861 | 1883 | 1919 |

| Leipoldt, Christian | 1844 | 1869 | 1874 | 1879 | 1911 |

| Metzler, Wilhelm | 1847 | 1875 | 1877 | 1924 | 1935 |

| Mohri, August | 1835 | 1867 | 1871 | 1907 | |

| Nommensen, L.I. | 1834 | 1861 | 1866 | 1918 | |

| Püse, Heinrich | 1842 | 1874 | 1882 | 1905 | 1920 |

| Schreiber, August | 1839 | 1866 | 1866 | 1873 | 1903 |

| Schütz, Christian | 1838 | 1867 | 1870 | 1912 | 1922 |

| Simoneit, August | 1842 | 1873 | 1882 | 1886 | 1886 |

| Staudte, Friedrich | 1845 | 1873 | 1877 | 1884 |

Peraturan yang berkaitan dengan mencari pasangan hidup sangat ketat bagi para misionaris. Apabila seorang seminaris bertunangan sebelum tamat maka ia harus segera meninggalkan seminaris. Karena para penginjil biasanya segera sesudah tamat dikirim ke luar negeri dan berada di wilayah kerjanya selama bertahun-tahun maka mereka tidak sempat untuk memilih teman hidup sendiri. Oleh sebab itu maka pilihan calon istri menjadi tugas pimpinan RMG.

Istri Mohri, misalnya, berangkat dari Jerman pada akhir tahun 1869 bersama dengan tiga perempuan pilihan RMG lain yang ditentukan bagi tiga penginjil di Borneo. Mereka satu rombongan dengan penginjil Zimmer dan istri Zimmer ditunjuk untuk menjaga ketiga calon istri itu. Setiba di Batavia calon istri Mohri naik kapal ke Padang, dan lalu ke Sibolga untuk bertemu dengan penginjil Mohri. Perkawinan di antara kedua pengantin yang belum pernah bertemu sebelumnya dilaksanakan pada 22 Februari 1870, dan pada 10 Maret ketiga perempuan lainnya dikawinkan dengan ketiga penginjil di Kuala Kapuas. Februari 1871 Johannsen menjemput istrinya di Sibolga.

Para misionaris memperoleh istri pilihan pimpinan RMG rata-rata lima tahun setelah mulai menetap di Sumatra. Hal itu sesuai dengan peraturan RMG yang mengharuskan para penginjil menunggu minimal dua atau bahkan lima tahun sebelum diperbolehkan kawin. Metzler mendapatkan pasangan hidupnya setelah hanya dua tahun bertugas, tetapi kebanyakan misionaris harus menunggu sampai lima tahun, dan penginjil Püse dan Simoneit malahan tujuh dan sembilan tahun.

Para calon istri misionaris juga belajar di RMG namun pendidikannya berfokus pada keterampilan seperti memasak dan menjahit sementara pendidikan teologi sangat kurang. Terutama menjahit dan menyanyi dilihat sebagai wahana penginjilan yang efektif. Kehidupan para istri misionaris cukup susah karena ruangan gerak mereka sangat terbatas, dan mereka malahan hanya diizinkan mengasuh anaknya hingga usia sekolah dasar karena untuk pendidikan sekolah anak-anak misionaris dikirim ke Jerman untuk diasuh pihak RMG.

Mengingat bahwa para misionaris tiba di Tanah Batak sebagai bujangan berumur 20an tahun maka seharusnya ada paling tidak beberapa di antara misionaris itu yang memperistri seorang perempuan Batak. Ternyata hal itu tidak pernah terjadi, baik di zamannya Nommensen maupun di kemudian hari. Dari lebih dari seratus penginjil yang diutus RMG ke Tanah Batak tidak seorang pun yang memperistri seorang boru Batak.

Padahal di awal abad ke-19 pernah ada beberapa kasus perkawinan antara zendeling dengan perempuan pribumi. Penginjil London Missionary Society (LMS) J.G. Ulbricht kawin dengan perempuan suku Nama di Afrika Barat Daya (1808), tetapi waktu penginjil Michael Wimmer, juga dari LMS, berusaha untuk mengawini seorang perempuan pribumi maka pemerintah setempat menolak untuk mengeluarkan akte perkawinan.

Ketika direktur LMS di Afrika Johannes Theodosius van der Kemp (1747-1811) kawin dengan seorang pribumi maka perkawinan tersebut baru disahkan setahun kemudian. Pada tahun 1814 George Thom (1789-1842) menjadi direktur LMS di Afrika Selatan. Ia melaporkan kepada atasan di London bahwa ia sangat keberatan bahwa tiga penginjil mengambil seorang istri pribumi, dan menuntut supaya mereka diberhentikan (Trüper 2006:44). Namun, para misionaris yang dituduh melakukan tindakan yang tercela tersebut hanya diberhentikan untuk sementara dan di kemudian hari diperbolehkan untuk melanjutkan tugasnya. John Philip yang menjadi direktur LMS di Afrika Selatan pada tahun 1820 tidak setuju dengan perkawinan antara bangsa namun tidak melarangnya.

Kita melihat bahwa pada awal abad ke-19 masih ada toleransi terhadap perkawinan campuran, namun dengan berkembangnya paham rasisme dan terutama ideologi keunggulan ras Jerman toleransi itu semakin menipis.

Wilhelm Müller yang menjadi penginjil Norddeutsche Missions-Gesellschaft di Togo mengajukan permohonan kepada atasannya pada November 1900 agar diperbolehkan untuk mengambil seorang gadis Kristen dari suku Ewe sebagai pasangan hidup. August Wilhelm Schreiber (jun.), anak daripada August Schreiber (sen) yang pernah menjadi ketua Batakmission dan kemudian menjadi direktur RMG, menerima permintaan tersebut dan meneruskannya kepada dewan NMG untuk memutuskannya. Pada surat tersebut Schreiber membubuhkan catatan: “Saya telah memberitahu penginjil Müller bahwa saya tidak pernah akan menyetujui perkawinan antara seorang penginjil dengan seorang Negro.” Permohonan Müller ditolak dan Müller meninggalkan zending NMG yang merupakan salah satu badan zending yang progresif pada waktu itu.

Perkawinan dengan seorang pribumi dikhawatirkan bisa menjadi isyarat bahwa masyarakat pribumi dan penginjil sederajat, dan hal itu harus dihindari. Kejadian serupa terulang pada tahun 1914 ketika penginjil Karl Frank meminta persetujuan NMG untuk mengawini seorang gadis Kristen Ewe. Permintaan ini pun ditolak dan hubungan kerja dengan penginjil Frank malahan diputuskan (Altena 2003:148-149).

Status hukum perkawinan campur diatur dalam undang-undang kewarganegaraan tertanggal 1 Juni 1870 yang menetapkan bahwa anak dari seorang warga negara Jerman menjadi warga negara Jerman “juga apabila ibunya seorang pribumi”. Anak yang berasal dari hubungan luar nikah mendapatkan warganegara ibu sementara seorang perempuan pribumi yang kawin dengan warga negara Jerman berhak untuk menjadi warga negara Jerman. Banyak pihak menganggap undang-undang kewarganegaraan ini terlalu liberal, dan menuntut agar perkawinan campuran dilarang. Menjelang akhir abad ke-19 toleransi terhadap perkawinan campuran sudah hampir hilang, dan pada tahun 1905 Gubernur Afrika Barat Daya (Namibia) H. Tecklenburg melarang perkawinan antara orang Jerman dengan orang Afrika.

Peraturan yang sama diberlakukan pada tahun 1906 di jajahan Jerman Afrika Timur (Tansania), dan tahun 1912 di Samoa (Kundrus 2003:220). Pelarangan perkawinan campuran menimbulkan kontroversi besar walaupun jumlah perkawinan campuran sangat sedikit. Di jajahan Jerman Togo tidak terdapat perkawinan campuran sama sekali, di Afrika Timur hanya terdapat satu pasangan suami istri perkawinan campuran, di Namibia ada 36 kasus (hanya 7 di antaranya dengan warga negara Jerman), dan di Samoa terdapat 76 kasus. Undang-undang baru berlaku juga untuk perkawinan yang telah dilaksanakan sementara di Samoa perkawinan campuran yang sudah ada tetap dianggap sah.[4]

Menurut Kundrus (2003:222) ada dua alasan utama maka pemerintah kolonial maupun publik Jerman menganggap perkawinan campuran sebagai tindakan yang tercela. Alasan pertama berkaitan dengan rasisme yang semakin terasa pengaruhnya di Jerman selama abad ke-19 dan yang memuncak pada paruh pertama abad ke-20. Namun alasan yang barangkali lebih penting berkaitan dengan hubungan tuan kolonial dengan kaum pribumi yang perlu dipisahkan dengan tegas supaya kaum pribumi jangan beranggapan mereka memiliki hak yang sama dengan tuan kolonial.

Alasan Misionaris RMG Carl Wandres, yang menjadi ketua Nama-Mission di Namibia, untuk menolak perkawinan campuran terutama berkaitan dengan keunggulan darah Jerman yang, menurutnya, kemurniannya perlu dilestarikan. Bagi Wandres “perkawinan campuran bukan hanya sesuatu yang tidak diinginkan tetapi juga merupakan perbuatan asusila yang menghina bangsa Jerman.”[5] (Wandres 1912, dikutip dari Becker 2004:213).

Seiring dengan antipati terhadap perkawinan campuran timbul rasa benci terhadap keturunannya. Juga di kalangan RMG ada penginjil yang menaruh dendam terhadap anak blasteran sehingga pihak pimpinan RMG merasakan perlu untuk mengeluarkan pernyataan pada September 1912 yang mengimbau agar “keturunan perkawinan campur hendaknya jangan digambarkan sebagai manusia yang hanya mewarisi sifat jelek dari kedua ras.”

Namun ternyata sentimen terhadap anak blasteran ternyata sudah terlalu kuat: “Para blasteran merupakan musibah bagi koloni kita” tulis Wandres, “sudah nyata mereka pembohong dan penipu, manusia yang bernafsu, angkuh, tidak jujur dan pemabuk. […] Blasteran mustahil menjadi anggota berguna dalam masyarakat kolonial kita.” (Wandres 1912, dikutip dari Becker 2004:214). Wandres menganjurkan agar RMG menutup panti pendidikan bagi anak campuran, hal mana juga dilakukan pada tahun 1915. Wandres dan guru RMG Kurt Nowack lalu saling berlomba memberi saran bagaimana cara untuk menghukum orang putih “yang membuang diri sendiri dengan menghasilkan keturunan paruh-putih yang menghina dan merusak bangsanya sendiri”.

Setahu kami di Batakmission tidak pernah ada peraturan yang melarang perkawinan seorang penginjil RMG dengan seorang gadis pribumi, namun ada semacam perjanjian tidak tertulis bahwa hal itu takkan boleh terjadi, dan memang tidak pernah terjadi walaupun ada ratusan penginjil yang dikirim oleh RMG ke Namibia (yang merupakan medan penginjilan RMG yang terbesar), Indonesia, Tionghoa, dan Papua Niugini.

Catatan

[1] Ich war ein Junge armer, kränklicher Eltern, der bei trockenem Brot und Salz, Pferdebohnen und Erbsensuppe, trockenen Karthoffen und Roggenmehlbrei groß geworden. (Warneck 1950:9)

[2] Perlu diketahui bahwa kehidupan seorang tukang, buruh, atau petani pada pertengahan abad ke-19 jauh sekali berbeda dengan keadaan yang sekarang. Hampir semua misionaris berasal dari keluarga yang miskin.

[3] Schreiber hanya tujuh tahun menjadi misionaris (1867-1873) di Parau Sorat.

[4] Walaupun kebanyakan misionaris RMG menolak perkawinan campuran, pimpinan RMG mengajukan protes terhadap keputusan gubernur yang tidak hanya melarang perkawinan catatan sipil tetapi juga perkawinan gereja. Namun gubernur tetap pada pendirian bahwa perkawinan campuran harus dilarang di dalam wilayahnya. (Kundrus 2003:251)

[5] “Die Mischehen sind nicht nur unerwünscht, sondern geradezu unmoralisch und geben dem Deutschtum einen Schlag ins Gesicht.”